太田牛と神戸牛の違いとは?味・価格・育て方をわかりやすく解説!

「太田牛と神戸牛ってどう違うの?」「どっちが美味しい?」「値段や育て方は?」と気になっている方に向けて、この記事では味・価格・育て方という3つの軸から、それぞれのブランド牛の違いをわかりやすく解説します。

この記事の監修者:うしまる

北海道の元農協職員。15年以上、肉用牛農家の経営支援

ファイナンス設計・新規事業立ち上げを経験。

現在は「牛肉会」の編集長として、科学的かつ実務に基づいた牛肉情報を発信中。

太田牛と神戸牛はどちらも黒毛和種だが、ブランドの格と認定制度に違いがある

-

太田牛(おおたぎゅう)は、兵庫県養父市の太田牧場が誇る自社ブランド牛。「衛生管理・餌の質・出荷管理」にこだわって育てられた和牛。兵庫県でも有数の神戸牛生産地として知られる太田牧場が、但馬牛の中でも牝牛のみを厳選

-

神戸牛(神戸ビーフ)は、兵庫県産の但馬牛の中で、厳しい格付け基準を満たした枝肉だけに与えられる「世界的ブランド牛」です。

👉 規模・知名度・管理体制・輸出対応などに大きな差があります。

味の違い【神戸牛は口溶け、太田牛は赤身の旨みが魅力】

🐂 神戸牛の味の特徴

-

サシ(霜降り)が極めて細かく、脂肪融点は約17〜20℃

-

一口でとろけるような食感、後味は軽く、香りは上品

-

「人肌でとける脂」と言われ、世界三大ビーフのひとつ

🐃 太田牛の味の特徴

-

脂のしつこさが少なく、赤身の旨みがしっかり感じられる

-

モモやウデなど赤身部位の評価が高く、焼肉・すき焼きに最適

-

地元で食べられる“家庭料理に合う上質和牛”というポジション

👉 神戸牛=サシの芸術品/太田牛=赤身と脂のバランスがよくコスパ◎ ただし、太田牛も神戸牛と同じ環境のため、味の差は少ない

補足:太田牧場は神戸牛の供給者でもある

なお、太田牧場は神戸ビーフに認定される牛の供給元としても知られています。

つまり、神戸牛も太田牛も、血統と飼育環境に違いはなく、格付けと流通ルートが異なるだけなのです。

「神戸牛は高くて手が届かない」「赤身メインの和牛をリーズナブルに楽しみたい」

そんな方には、知る人ぞ知る“太田牛”が最適な選択になるでしょう。

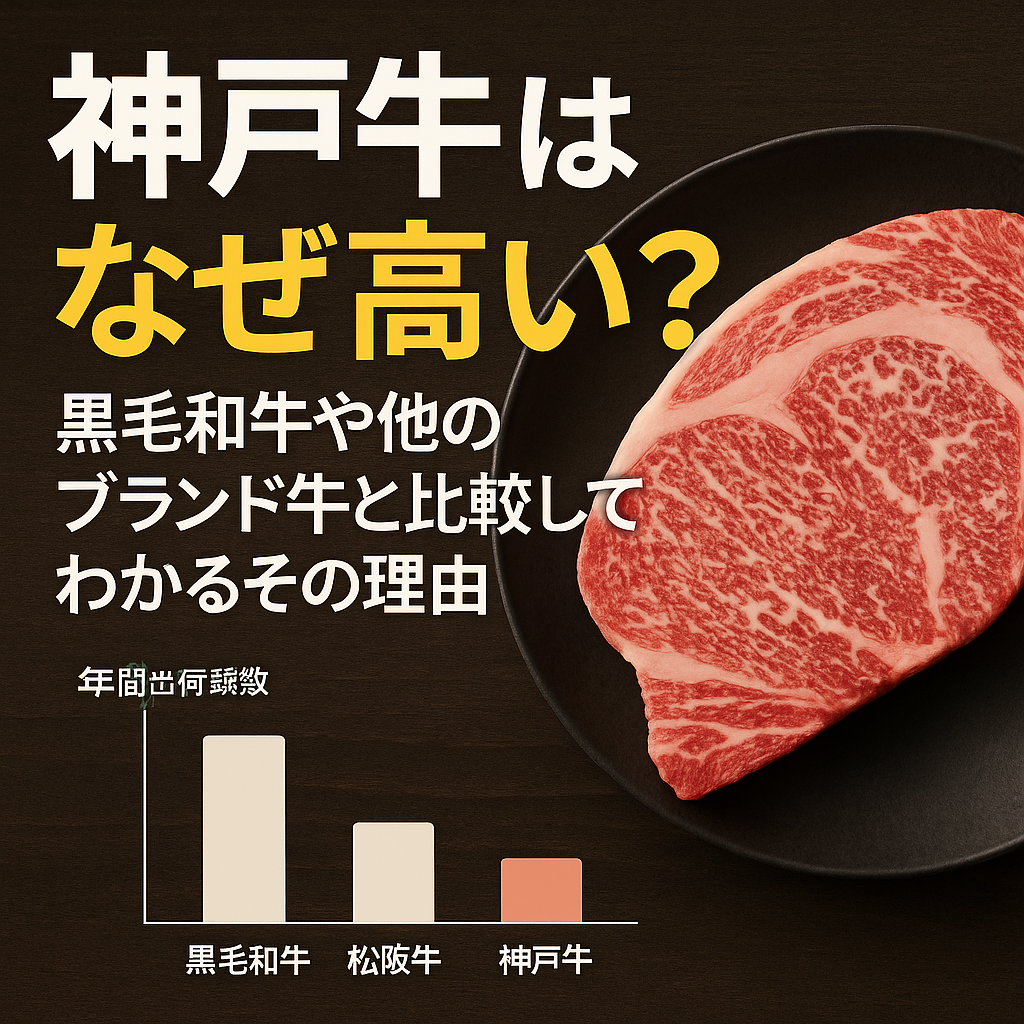

違い②:価格の違い【神戸牛はブランド維持コストが価格に上乗せ】

| ブランド | 価格相場(A5等級 サーロイン100g) | 備考 |

|---|---|---|

| 神戸牛 | 約5,000〜7,000円 | 認定証付き、贈答・輸出向け |

| 太田牛 | 約2,000〜3,000円 | 地元直売所・ふるさと納税など中心 |

👉 神戸牛は全国ブランドであり、品質管理・格付け・認定証発行などブランド維持コストが価格に含まれるため、高価格帯になりやすいです。

一方、太田牛はJA太田または市内の指定農家でのみ流通する地域限定ブランドのため、価格は抑えられ、地元消費が主です。

Reason③:育て方と管理体制の違い

| 比較項目 | 神戸牛 | 太田牛 |

|---|---|---|

| 飼育地域 | 兵庫県内指定農家 | 兵庫県太田牧場 |

| 素牛 | 但馬牛(100%純血) | 但馬牛(100%純血) |

| 認定基準 | BMS No.6以上・肉質等級4以上など | 肉質等級は規定なし(生産者基準) |

👉 神戸牛はブランド認定制度が厳しく、輸出証明・個体識別・トレーサビリティまで徹底されます。

太田牛は、兵庫県太田牧場のみが生産するブランドで、柔軟でコスト効率の良い育成が特徴です。

実際に太田牛を食べてみた感想

筆者も「太田牛のサーロインステーキ」を東京の焼肉店でいただきました。

ほどよいサシが入った赤身は、噛むほどに旨味が広がり、脂はあくまでも控えめ。まさに「毎日でも食べたい和牛」の代表格。

神戸牛に匹敵するようなのような脂の甘みと溶け感はないですが、その分、赤身の味がしっかり感じられ、食べ疲れしないという印象でした。家庭のすき焼きや焼肉にもピッタリだと思います。

関連記事(内部リンク)

🛍 食べ比べてみたい方へ(PR)

🎁 A5等級 神戸牛サーロインステーキ(200g×5枚)

ギフトにも最適なA5等級神戸牛(楽天市場)

とろけるようなサシと上質な脂を味わえる、A5等級神戸牛のサーロインステーキ

贈り物としても人気があり、桐箱包装や風呂敷オプションも選べます。

|

|

お得に楽しむならふるさと納税

A5等級 神戸牛サーロインステーキ200g×2枚(計400g)を返礼品として受け取れます。

冷凍配送・ギフト対応可能で、家族団らんや特別な日のディナーにもおすすめです。

|

|

🎁 太田牛 赤身焼肉セット 500g(群馬県ふるさと納税)

コスパ抜群、家庭用にぴったりなバランス和牛。

|

|

まとめ

-

太田牛と神戸牛はどちらも黒毛和種だが、ブランド認定・規模・流通力に大きな差

-

神戸牛は口溶けと香り、太田牛は赤身の旨みとコスパが魅力

-

神戸牛は贈答・記念日、太田牛は家庭用や焼肉にぴったり

-

用途・予算・好みに応じて「選べる贅沢」ができるのが和牛の魅力

あなたにぴったりの牛肉がわかる「LINE診断」

「どの部位を選べばいいか分からない…」「贈り物にぴったりなお肉を知りたい!」

そんな方のために、牛肉会ではLINE限定の

かんたん診断コンテンツをご用意しました。

簡単な質問に答えるだけで、 あなたに合ったおすすめの牛肉が分かります。

- 自分や家族の「好み」に合わせて最適な部位を提案

- 「焼肉・すき焼き・ステーキ」など用途別にも診断OK

- 所要時間は30秒ほど、すぐに結果が届く

※友だち追加後すぐに診断できます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/481f8302.92bad318.481f8303.49bdb8a5/?me_id=1368226&item_id=10000479&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff282154-miki%2Fcabinet%2Fimgrc0087878588.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)