牛肉の硬い部位ランキング|硬さの理由と美味しく食べる調理法

牛肉は部位によって柔らかさや食感が大きく異なります。サーロインやヒレのように“とろける柔らかさ”を持つ部位がある一方で、スネやスジなど「硬い」と感じやすい部位も存在します。しかし、硬い部位だからといって敬遠するのはもったいない話。

実は、調理方法を工夫することで柔らかく変化し、旨味やコクをしっかり味わえる魅力的な食材なのです。

本記事では、家庭でよく出会う牛肉の「硬い部位ランキングTOP10」を徹底解説。

硬さの理由を食品科学の視点から明らかにしつつ、購入時の注意点や下処理のコツ、そして「煮込み」「低温調理」「薄切り活用」といったおすすめの食べ方まで紹介します。

国産牛・輸入牛を問わず、加熱後の食感を基準にまとめましたので、「硬い牛肉を美味しく食べたい」という方に役立つ内容になっています。

この記事でわかること

- ✅ 牛肉の「硬い部位」トップ10ランキング

- ✅ 硬いと感じる理由(筋繊維・脂肪の入り方・運動量)

- ✅ 国産牛と輸入牛の肉質の違いと食感の特徴

- ✅ 硬い部位を柔らかく食べる下処理・調理のコツ

この記事の監修者:うしまる

北海道の元農協職員。15年以上、肉用牛農家の経営支援

ファイナンス設計・新規事業立ち上げを経験。

現在は「牛肉会」の編集長として、科学的かつ実務に基づいた牛肉情報を発信中。

牛肉が「硬い」と感じる理由

牛肉は部位によって「柔らかい」「硬い」と感じる食感が大きく異なります。その違いを生み出すのは、主に筋肉の構造や脂肪の分布にあります。ここでは牛肉の硬さを決める3つの要素を整理してみましょう。

硬さを決める主な要素

- ✔ 筋肉繊維の太さ:繊維が太いほど噛み応えが強くなり、硬さを感じやすい。

- ✔ 運動量の多い部位:肩・スネ・スジなど体をよく動かす部分は筋肉が発達し、肉質が締まって硬くなる。

- ✔ 脂肪(サシ)の入り方:サシが少ない赤身中心の部位は、ジューシーさに欠けて硬く感じやすい。

柔らかい部位と硬い部位の比較

| 比較項目 | ヒレ(柔らかい部位) | スネ(硬い部位) |

|---|---|---|

| 筋肉繊維 | 繊維が細く、きめが非常に柔らかい | 繊維が太く、密度が高い |

| 運動量 | ほとんど運動しない → ストレスが少ない | 常に体重を支える → 運動量が多い |

| 脂肪の入り方 | サシが入りやすく、ジューシー | 赤身主体でサシが少なく淡泊 |

| 加熱後の食感 | 短時間加熱でも柔らかく、噛み切りやすい | 短時間加熱ではゴムのように硬化する |

このように、牛肉の硬さは筋肉繊維の構造・運動量・脂肪の分布が大きく関係しています。

硬い部位も、じっくり煮込む・低温調理を行うことで柔らかく変化し、むしろ旨味やコラーゲンをたっぷり味わえる魅力的な部位となるのです。

さらに詳しい栄養成分については、文部科学省が公開している

日本食品標準成分表2023(八訂)

をご参照ください。

牛肉の「硬い部位」トップ10(加熱後の食感基準)

評価軸:一般家庭向け

加熱後の噛み応え

国産・輸入ともに考慮

| ランク | 部位 | 硬さの理由(要点) | 注意点(購入・下処理・火入れ) | おすすめ調理法 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | スネ | 脚の持続運動で筋繊維&結合組織が極めて多い。コラーゲン豊富で短時間加熱では硬化。 | 厚切り焼きはNG。下茹で+長時間加熱(圧力鍋◎)でゼラチン化させる。 | ビーフシチュー/カレー/ポトフ、ミンチ(濃いうま味)。 |

| 2 | テール | 骨・腱・靭帯など結合組織が非常に多い。高コラーゲンゆえ生は極硬。 | 血合い・脂の除去→下茹で→長時間煮込み。アク取りを丁寧に。 | テールスープ/オックステールシチュー/コムタン。 |

| 3 | 牛すじ | 腱主体。I型コラーゲンの強固な架橋で超硬。筋肉成分少。 | 下茹で2回で臭みと脂を除去。長時間煮込まないと噛み切れない。 | どて煮/おでん/すじカレー/圧力鍋で煮込み。 |

| 4 | ネック | 頭部を支え常時運動。赤身・筋膜多く脂少で硬め。 | 厚切り焼きは避ける。薄切り・細切れ、または煮込みに。 | シチュー/ポトフ/カレー、ミンチ利用。 |

| 5 | 外モモ | 後肢で運動量大。赤身主体・千本筋あり。きめ粗で噛み応え強。 | 輸入は特にパサつきやすい。マリネ・低温調理・薄切り活用。 | 薄切りすき焼き/角切り煮込み/ミンチ。低温ローストも。 |

| 6 | 肩 | 肩甲骨周辺で筋多め。部位内に硬さのばらつき。 | 筋引きで下処理。輸入は火入れ過多に注意(パサつき)。 | 薄切り炒め/鍋、角切りカレー・シチュー、ミンチ。 |

| 7 | 肩バラ(ブリスケット) | 胸前方。ムネコブは筋膜・軟骨多く硬い。層状できめ粗。 | 霜降り度合いで食感差。筋に格子状の切り目で噛みやすく。 | 低温スモーク(BBQ)/煮込み/牛丼・肉豆腐。 |

| 8 | バラ(ともばら・外バラ含む) | 肋骨周辺の層状。外側や「カッパ」は筋膜多く硬め。 | 焼きすぎで硬化・パサつき。スリットや薄切りで対策。 | 焼肉(柔らかめ部位)/煮込みスープ/炒め物。 |

| 9 | ホホ肉(ツラミ) | 咀嚼筋で繊維密。筋膜多く、旨味濃いがやや硬い。 | トリミング+長時間煮込み。煮込み不足は臭みと硬さ残る。 | 赤ワイン煮/味噌煮/薄切り焼き(短時間炙り)。 |

| 10 | タン先 | 舌の先端は運動量が大きく脂少。弾力が強い。 | 焼きは薄切り短時間。臭み除去の下処理→煮込みが無難。 | タンシチュー/タンカレー/刻み焼き・和え物。 |

硬い部位を美味しくする3原則

- 下処理:血合い・余分な脂を除き、下茹でや筋切りで臭みと硬さを軽減。

- 時間と温度:圧力鍋/スロークッカー/低温調理でコラーゲンをゼラチン化。

- 切り方:薄切り・サイコロ・繊維を断つ切り方、格子状スリットで噛みやすく。

国産牛と輸入牛の肉質の違いと食感の特徴

牛肉の「硬さ」は部位ごとの特徴だけでなく、国産牛(和牛・交雑種)と輸入牛(アメリカ産・オーストラリア産など)の違いによっても大きく変わります。ここでは、その代表的な特徴を整理します。

国産牛の特徴

- ✔ サシ(霜降り)が多いため、脂が筋肉に細かく入り、加熱後も柔らかくジューシー。

- ✔ 脂の甘みが強く、口の中でとろける食感。

- ✔ 短時間調理(焼肉・ステーキ)でも柔らかく仕上がりやすい。

輸入牛の特徴(米国・豪州)

- ✔ 赤身主体でサシが少なく、肉質が引き締まっている。

- ✔ 牧草肥育の豪州産は風味が強く、歯ごたえがしっかり。

- ✔ 加熱時間が長いと硬くなりやすいため、煮込みや低温調理が適している。

国産牛と輸入牛の比較表

| 項目 | 国産牛(和牛・交雑種) | 輸入牛(米国・豪州など) |

|---|---|---|

| サシ(脂肪) | 豊富で霜降りが入りやすい | 少なく赤身主体 |

| 肉質 | 柔らかくジューシー | 引き締まり、噛み応えが強い |

| 風味 | 脂の甘みと旨味が豊か | 赤身のコクが強く、牧草肥育は香りに個性 |

| 調理適性 | 短時間加熱でも柔らかく食べやすい | 煮込み・低温調理で旨味が引き立つ |

このように、国産牛は「霜降りで柔らかく甘みがある」のに対し、輸入牛は「赤身主体で噛み応えが強く、調理法次第で美味しさが増す」という違いがあります。料理に合わせて選ぶことで、それぞれの持ち味を最大限楽しむことができます。

特にオーストラリア産やニュージーランド産は赤身主体で硬さが目立つ牛肉となっています。

硬い部位の魅力

硬い部位だからこそのメリット

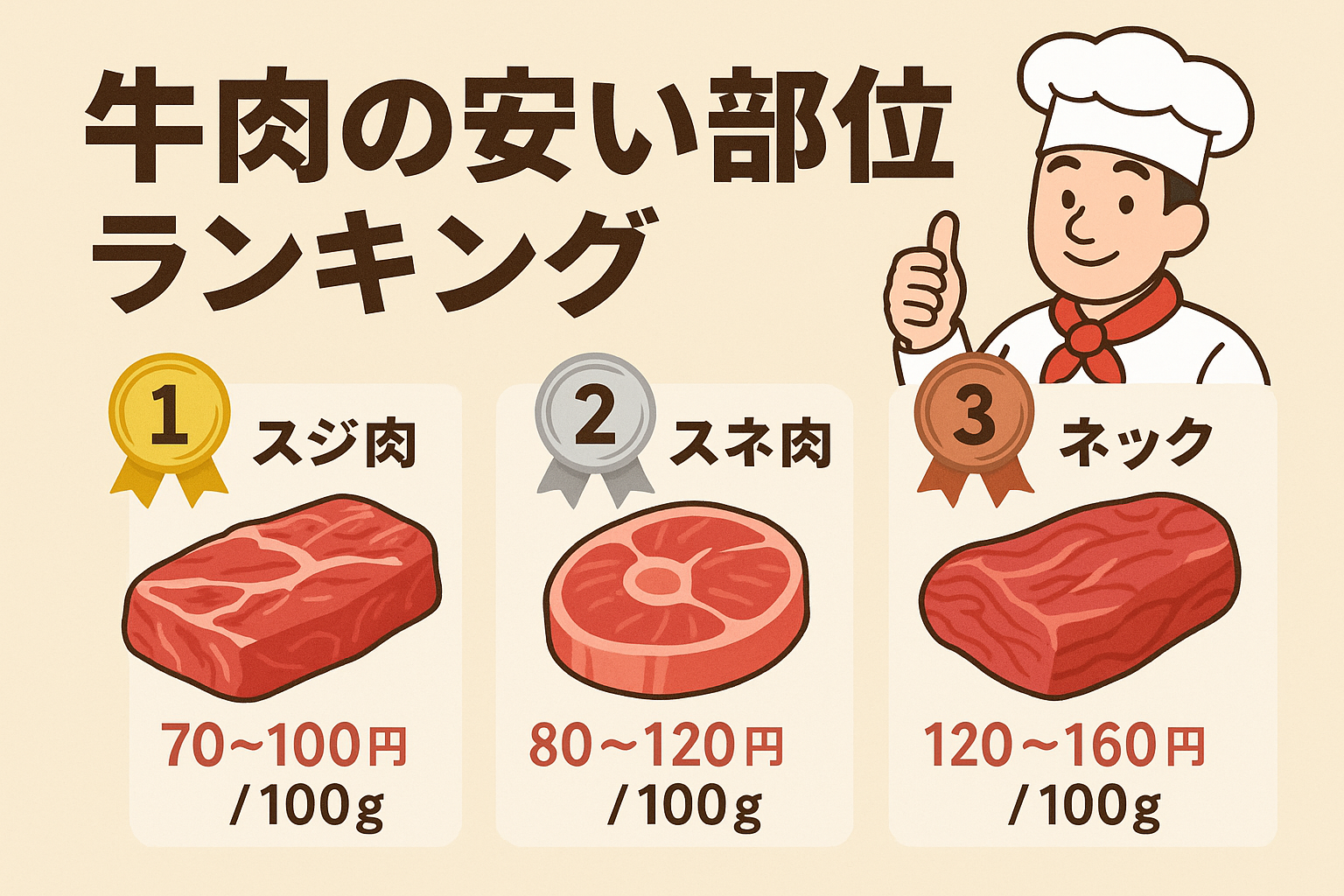

- ✔ 価格が比較的安い:

柔らかい部位(ヒレ・サーロイン)に比べ、スネやスジなどはリーズナブルで家計にやさしい。 - ✔ 煮込み料理で旨味が凝縮:

コラーゲンが多く、じっくり煮込むことで濃厚な出汁ととろけるような食感を楽しめる。 - ✔ 高たんぱく・低脂質:

脂が少なく赤身中心のため、健康志向やダイエット中の方にもおすすめ。

関連記事|ランキングまとめ

まとめ|牛肉の「硬い部位」は工夫次第でごちそうに変わる

- ✔ 部位ごとの食感差:

牛肉は部位によって柔らかさや硬さが大きく異なり、スネやスジは特に噛み応えが強い部位です。 - ✔ 硬さの理由:

筋肉繊維の太さ・運動量・サシの有無が食感を左右し、赤身主体の部位は硬くなりやすい傾向にあります。 - ✔ 国産牛と輸入牛の違い:

国産牛はサシが豊富で柔らかく甘みが強いのに対し、輸入牛は赤身主体で引き締まった食感が特徴です。 - ✔ 硬い部位の活かし方:

下処理・長時間煮込み・低温調理によってゼラチン化し、柔らかく濃厚な旨味に変わります。 - ✔ 魅力:

硬い部位は価格が安く、高たんぱく低脂質。煮込み料理やヘルシー志向の食生活にぴったりです。

.png)